「大学編入の難易度はどのくらい?」という疑問を抱えているあなたにピッタリの記事をご用意しました。

当記事を最後までお読みいただくことで「大学編入の難易度・編入試験のレベル」について理解を深めることができます。

ちなみに、この記事を執筆している私は大学編入学の経験者です。

編集部

編集部

専門学校から早稲田大学商学部へ「3年次編入」した経験を持ちます!

早稲田大学の他にも、合計4校の編入試験に同時合格しています。

そんな経歴を持つ筆者が、大学編入の難易度について詳しく解説していきます。

早稲田大学商学部は2019年度から編入試験の募集を“停止”しています。

さらに、記事後半では「レベルが高い大学に編入学するためにやるべきこと」や「実際に行った編入対策法」についても説明します。

大学編入を成功させたい方は必見です!

目次

大学編入の試験(編入試験)の難易度は?

編入試験とは、大学編入を目指す学生が挑戦する入学試験のことです。

編入試験に合格することで、大学へ3年次編入(もしくは2年次編入)できます。

編入試験は各大学・学部ごとに独自で用意されるため、自分の志望校に合わせた対策が必要になります。

編入試験と聞くと「レベルが高そう…」と不安に感じてしまう方も多いのではないでしょうか。

実際に大学編入を経験した筆者から言わせていただくと、

大学編入試験の難易度は「高くない」

です。

編集部

編集部

その理由も解説します↓

「大学編入の難易度は高くない」と言える理由

もちろん、大学編入の難易度は高くないと適当に言っているわけではありません。

実際に経験したからこそ言える「理由」があります。

- 勉強すべき科目数が少ないから

- 専門科目の「基礎」があれば十分に対応可能だから

- ライバルが少ないから

「大学編入の難易度は高くない」と言える理由は上記の3点です。

それぞれを詳しく解説していきます。

①勉強すべき科目数が少ないから

編入試験には「勉強すべき科目数が少ない」という特徴があります。

編入試験は基本的に

- 筆記試験

- 小論文

- 面接

の3つで構成されています。

つまり、この3種類の対策に力を入れるだけで合格が近づくと言えます。

筆記試験の内容は「専門科目」と「英語」

編入試験の筆記試験では、どのような内容の問題が出題されるのですか?

筆記試験は「専門科目」と「英語」の2種類に大別できます。

受験学部・学科に関連する科目のこと。

- 【経済学部】

→ミクロ経済学・マクロ経済学・経済数学・経済史 etc. - 【経営学部】

→経営学・マーケティング論・会計学 etc. - 【法学部】

→憲法・民法・刑法・政治学 etc. - 【社会学部】

→人文科学・情報科学・政治学・商学 etc. - 【国際関係学部】

→国際関係論・国際政治学 etc. - 【文学部】

→英語学・英米文学史・文化人類学 etc. - 【理工学部】

→応用数学・物理学 etc.

「英語」の筆記試験は多くの大学で採用されています。

長文読解や英作文が出題されるケースが多いです。

筆記試験・小論文・面接の3つは必ずある?

「筆記試験」「小論文」「面接」の組み合わせは大学・学部によって様々です。

3種類すべての対策が必要な大学があれば、筆記試験のみでOKの大学もあります。

(例)

- 大学Aの編入試験

→筆記試験(専門科目と英語)+面接 - 大学Bの編入試験

→小論文+面接 - 大学Cの編入試験

→筆記試験(英語のみ)+小論文+面接 - 大学Dの編入試験

→筆記試験(専門科目と英語)のみ - 大学Eの編入試験

→小論文のみ - 大学Fの編入試験

→面接のみ

大学によっては「面接のみ」「小論文のみ」というケースもあり得ます。

ちなみに、小論文や面接の対策に長い時間はかかりません。

対策すべきことが限られているからです。

つまり、編入試験合格のために時間をかけて勉強すべきは

- 専門科目の勉強

- 英語(長文読解・和訳・TOEICなど)

実質的にこの2つのみと言えます!

大学・学部によっては、筆記試験の科目数が増える可能性があります。

事前に志望校の募集要項を確認しましょう!

例えば、私が受験した早稲田大学商学部の筆記試験では

- 経済学

- 経営学

- 会計学

- 商業・金融・貿易

の4種類を勉強しなければいけませんでした。

一般入試と比較したら「科目数の少なさ」が圧倒的に楽!

一般入試(共通テスト)を経験された方の多くが複数科目の勉強に悩まされたのではないでしょうか?

私もその一人です。

センター試験(=今は共通テスト)に向けておよそ「5教科7科目」も勉強をしなければいけませんでしたが、途中で挫折しました。

その結果、大学受験に大失敗しました。

でも編入試験なら5教科7科目も勉強する必要がありません!

「英語」と「専門科目」の勉強だけに集中すれば良いので、負担が全く違います。

②専門科目の「基礎」があれば十分に対応可能だから

勉強すべき科目数が少ない分、試験内容が難しいのでは?

と感じる方がいるかもしれません。

でもそこまで不安になる必要はありません。

なぜなら、

編入試験で出題される専門科目は「基礎知識」がほとんど

だからです。

編入試験で測られること

「本当に基礎知識だけで良いのか?」という疑問を解消するために、

- 編入試験が実施される目的

- 編入試験を実施することで大学側が知りたいこと

を考えてみましょう。

大学側は編入試験を通して「この受験生は3年次に途中入学できるだけの知識があるのか?」を知ろうとしています。

言い換えると、

大学1・2年次に勉強する内容を理解できているか?

を確認する目的で編入試験を実施します。

つまり、編入試験で出題される内容は

大学1・2年次に勉強するレベル=【専門科目の基礎知識】

に設定されるということ。

本当に大学1・2年次のレベルで良いの?

と疑問に思った方は、編入試験の過去問を確認してみてください。

大学1・2年生の時に学習する「基礎的な知識」があれば解答できる問題が多いことが気づくはずです。

加えて、意外と応用レベルの問題が少ないことも把握できると思います。

編集部

編集部

「専門科目の基礎部分」を徹底的に勉強すれば、合格チャンスは高まります!

「専門科目の基礎知識」ってどの範囲まで?

専門科目の基礎知識と言われてもよく分からない。どの範囲までが基礎知識なの?

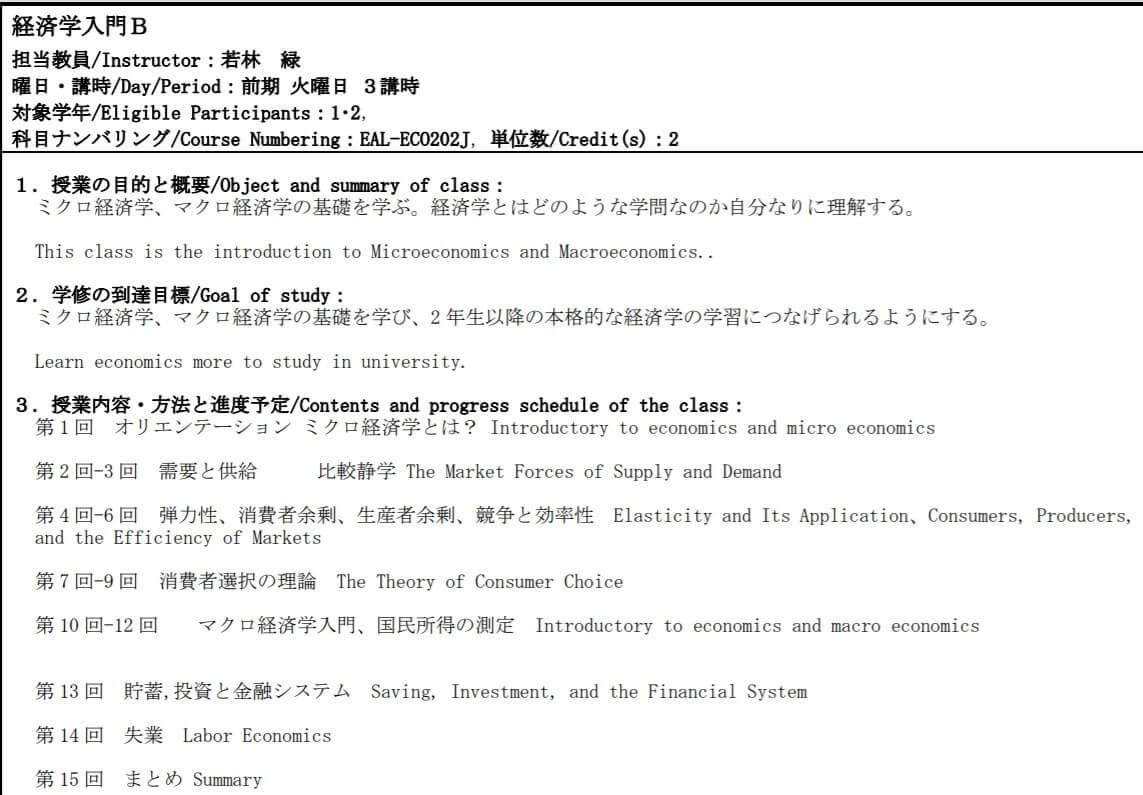

このような疑問を感じた方は、ぜひ「大学のシラバス」を閲覧してください。

大学のシラバスはネットで検索すると簡単に見ることができます。

例えば、あなたが「経済学部」への編入学を希望しているとします。

その場合、経済学部のシラバス(対象学年1・2年)を閲覧することで「経済学の基礎知識とはどのような内容か」を把握できます。

以下の画像は、東北大学経済学部のシラバスから抜粋したものです↓

出典:シラバス|経済学部|東北大学

「経済学入門(対象学年1・2年)」に記載されている『授業内容』を見ることで、経済学の基礎知識がどのような内容か理解できます。

ちなみにシラバスを見る際は、『対象学年が1・2年生』の授業内容を確認することがポイント。

すでに説明しているように、1・2年生の授業で触れられている部分が「編入試験に出やすい」からです!

③ライバルが少ないから

「大学編入の難易度は決して高くない」と言える理由の一つが、【編入試験はライバルが少ない】という事実があるからです。

大学編入という入学制度は非常にマイナーで、編入試験の存在自体を知らない人がたくさんいます。

そんなこともあり、編入試験自体の受験者数があまり多くありません。

単純な話ではありますが、

受験者数が少ない=あなたが合格できるチャンスが意外と多い

と言えます!

大学編入は難易度が高いと「思い込む」のは危険!

大学編入は自分には厳しい・レベルが高い

↑このように思い込んでいる人は「損」をするかもしれません。

「大学編入は厳しい」という思い込みによって発生する損が以下の3つです。

- 志望校を下げてしまう

- モチベーションが下がる

- 大学編入の挑戦をやめてしまう

それぞれ解説していきます。

志望校を下げてしまうから

大学編入は難しいという思い込みで志望校を下げてしまうのは非常にもったいないです。

なぜなら、編入試験は「専門科目の基礎知識」がメインで出題されるため、各大学の試験内容に差が生じづらくなっているからです。

その結果、「自分では絶対に合格できない」と思うような大学でも合格するチャンスが生まれます。

これはまさに私が体験したこと。

高校3年生の時は「早稲田大学を受験する」ことなんて想像したこともありませんでした。

そんな私でも編入できたという事実があります。

早稲田大学商学部は2019年度から編入試験の募集を“停止”しています。

大学編入を検討されている方は、第一志望だけでも「自分の能力だと合格は厳しいかも」と感じるような大学を選択しましょう!

モチベーションが下がるから

「大学編入は厳しい」という思い込みは、あなたのモチベーションを下げてしまう可能性があります。

下がってしまったモチベーションを再び高めるのは難しいので、編入試験に失敗する可能性も高まります。

「大学編入は厳しい」という思い込みは捨てて、自分が今やるべきことに集中してください。

挑戦から逃げてしまうから

自分の能力では編入試験に受からない。

失敗するのは嫌だから、大学編入挑戦をやめよう。

↑このように、途中で編入学挑戦をやめてしまうことも考えられます。

大学編入に挑戦するかどうかは、人それぞれです。

挑戦をやめるというのも選択肢の一つ。

でも落ち着いて考えてみてください。

「大学編入に挑戦する」と決めたのは

- 大学受験失敗のリベンジをしたい!

- もっとレベルの高い大学で勉強したい!

- 今いる自分の環境を変えたい!

といった願望があるからではないですか?

「大学編入は難しそうだからやめよう」という気持ちが芽生えていた方は、一旦落ち着いて「なぜ自分が大学編入を志したのか?」を自問自答してみると良いかもしれません。

編入試験と一般入試(共通テスト)はどちらが難しい?

過去に一般入試(共通テスト)を経験したことがある方は、「一般入試(共通テスト)と編入試験はどちらが難しい」のか気になるはずです。

そこで、実際にどちらの試験も経験した私が両者を比較していきます。

編入試験と一般入試(共通テスト)の比較

| 大学編入試験と一般入試(共通テスト) 比較表 |

|

|---|---|

| 大学編入試験 | 共通テスト・一般入試 |

| 勉強すべき科目は基本的に「英語」と「専門科目」の2つ | 勉強しないといけない「科目数が多い」 (5教科・7科目etc.) |

| 編入学の受験生は「少ない」 (ライバルがほとんどいない!) |

受験生が全国に「たくさんいる」 (ライバルが非常に多い) |

| 試験日が被らなければ「何校でも」受験できる | 国公立大学の志望校は基本「1校」に絞らなければいけない |

| 情報が「ほとんど出回っていない」 (専用参考書がほとんど無い) |

情報が「たくさんある」 (専用参考書が多い・体験談が多数ある) |

| 大学・学部によっては編入学試験を「実施していない」ケースがある | 基本的に「すべての大学・学部」で実施される |

| 合格者が少ない | 一回の試験で 「合格者がたくさんいる」 |

※青文字→有利な点 / 赤文字→不利な点

編入試験が一般入試(共通テスト)より「有利」な点

- 科目数が少ない

- ライバルが少ない

- 複数校の受験が可能

科目数が少ない

編入試験と一般入試の違いで最も特筆すべきなのが「受験科目数の少なさ」です。

一般入試の場合、勉強しなければいけない科目数が非常に多く、「5教科7科目」ほどあります。

一方、編入学試験で勉強が必要な科目は「英語」と「専門科目」のみ。

複数科目の勉強が苦手で一般入試に苦戦した方でも、編入試験なら安心して対策を進めることができます。

現在、浪人(仮面浪人)で一般入試に再挑戦しようとしている方も、編入試験に挑戦した方が得する可能性があります!

ライバルが少ない

共通テスト・一般入試は、全国各地の高校3年生・浪人生が一斉に試験に臨むためライバルがものすごく多いです。

決められた合格者枠の中で、他の学生・浪人生たちと激しい点数争いをしなければいけません。

一方、大学編入試験はあまり知られていない試験であるため、そもそも受験生が多くありません。

基本的に、一つの学部を「数十人」で争うことになります。

そのため、一般入試(共通テスト)と比較して圧倒的にライバルが少ないです。

通常、早稲田大学商学部の一般入試の受験生は毎年「1万人」を超えます。

しかし、私が早稲田大学商学部の編入試験に挑んだときライバル(受験生)は約20人でした。

早稲田大学商学部では、2019年以降の三年次編入試験の募集を停止しています。

複数校の受験が可能

編入試験の実施日は大学・学部ごとに異なるため、「複数校の受験」が可能です。

一般入試では不可能だった

- 第一志望→国立大学

- 第二志望→国立大学

- 滑り止め→国立大学

という選択もできます!

編入試験が一般入試(共通テスト)より「不利」な点

編入試験と一般入試(共通テスト)を比較した際に、受験生にとって不利になるポイントもあるので紹介しておきます。

- 情報が少なすぎる

- 編入試験を実施していないケースがある

- 合格者が少ない

情報が少なすぎる

編入試験は世の中に出回っている情報が非常に少ないという特徴があります。

編集部

編集部

受験生の必須アイテムである「過去問」を入手するのもかなり大変です。

この「情報の少なさ」は、受験生にとって少々不利な特徴と言えます。

ただし!

逆に言えば、大学編入試験の有益な情報をたくさん入手することで合格可能性がものすごく高まることを意味します。

積極的に情報収集するようにしましょう!

編入学試験を実施していないケースがある

大学編入は「欠員募集」の要素を強く持ちます。

そのため、編入試験を実施していない大学・学部があります。

憧れの大学・学部が編入試験を実施していない場合、その大学への編入は無理です。

もし、どうしても入学したい大学が編入学を実施していない場合は、浪人を続けて共通テスト・一般入試に再度挑戦するしかありません。

合格者が少ない

一般入試とは対照的に、編入試験は合格者の数が非常に少ないです。

多くの大学では、編入試験の合格者数が「若干名~10名程度」に設定されています。

合格者数が毎年20名程度いる場合「合格者数がかなり多い」と判断できます。

大学・学部によっては、編入学試験を実施しているにもかかわらず「今年の合格者は0人です」というケースもあります。

大学編入は一般入試と異なり、合格者を一定数取るというスタンスではないことに注意しましょう。

編入試験に向いているのはどんな人

編入試験と一般入試(共通テスト)は試験形式が大きく異なるので、一概に「どちらが難しい」か断言は難しいです。

ただ、両方の試験を経験して感じたのは

- 科目数を絞って勉強したい

- 英語が得意(苦手意識がない)

- 試験科目に対して「勉強する意味」を感じたい

- ハイレベルな大学を「複数校」受験したい

- 仮面浪人している

上記のような特徴を持つ方は「編入試験に向いている」ということです。

科目数を絞って勉強したい

すでに説明しているように、編入試験は勉強すべき科目数が圧倒的に少ないです。

これは、複数科目の勉強が必要な一般入試(共通テスト)に悩まされた方には朗報!

スキマ時間を有効活用すれば、短い勉強時間でも大学編入を成功させることができます。

英語が得意(苦手意識がない)

- 英語が得意

- 英語の勉強に苦手意識がない

上記のような方は大学編入に向いています。

なぜなら、編入を実施する大学のほとんどが「英語の筆記試験」または「外国語資格の取得」を求めているため、英語の勉強を避けて通ることができないからです。

試験科目に対して「勉強する意味」を感じたい

一般入試(共通テスト)の勉強に対して「これは将来何の役に立つのだろう?」という疑問を抱いていた方はいませんか?

私は強く感じていました。

編集部

編集部

- 数学の公式をこんなに覚えて将来使えるの?

- 日本史は自分の人生に役立つの?

- 古典の知識を身につけて何になる?

↑このような疑問を抱きながら受験勉強していました。

勉強していることに対して「意味」を見出せなかったので、やる気が生まれませんでした。

一方で、編入試験の勉強は「将来に直結する内容」ばかり!

- 出願時に「TOEICスコア」の提出が必要

→TOEICは就職・転職などの際にも役立つ! - 「経営学」の筆記試験対策が必要

→編入対策で勉強したことをいかして、将来起業する! - 「民法」の筆記試験対策が必要

→司法書士試験の対策に直結する! - 「国際関係論」の勉強が必要

→公務員試験の対策に直結する!

「今やっている勉強は、大学編入したあとも役に立つ!」という意識を持てるだけで、勉強を継続しやすくなります。

ハイレベルな大学を「複数校」受験したい

レベルが高い大学を複数校受験したいと思っている方は、編入試験の挑戦がおすすめ。

大学編入の場合、試験日が被らなければ何校でも受験可能です。

「東北大学+名古屋大学+九州大学」の旧帝大トリプル受験!

↑このような受験方法も可能です。

仮面浪人をしている

現在「仮面浪人」をしている方は、編入試験へのシフトを検討してみるべきです。

「学校で授業を受けつつ、一般入試(共通テスト)の勉強もする」というのは、非常に苦しいはず。

効率もよくありません。

学歴を変えたい・受験失敗のリベンジをしたい

この願望は、大学編入でも叶えることができます!

大学編入の倍率について解説

- 合格者数が少ないということは「倍率が高い」のでは?

- 大学編入の倍率が分からないと、志望校選びが難しい。

「大学編入の倍率」について疑問・不安を抱えている方も多いはず。

ここからは、大学編入の倍率について解説していきます。

レベルが高い大学は倍率も高くなる

編入試験の倍率目安は「3~5倍」といったところです。

一般入試の倍率がおよそ「2~4倍」程度なので、編入試験の方が若干高い傾向にあります。

特に倍率が高くなるのが「レベルが高い大学」です。

ここで言う「レベルが高い大学」とは、旧帝大やMARCH・上智などの人気大学を指しています。

一般入試でも受験者数がたくさんいる人気大学では、編入試験の倍率もかなり高くなります。

「倍率が10倍以上」になるケースも珍しくありません。

| 東北大学経済学部 3年次編入試験 | |||

|---|---|---|---|

| 入学年度 | 定員 | 志願者数 | 合格者数 |

| 令和2年度 | 20人 | 82人 | 8人 |

| 令和元年度 | 20人 | 100人 | 11人 |

| 平成30年度 | 20人 | 64人 | 16人 |

| 平成29年度 | 20人 | 103人 | 18人 |

上記表は、東北大学経済学部の過去の編入試験データです。

毎年、倍率が高いことが分かります。

人気大学の編入倍率が高くなる一方で、「倍率がものすごく低い穴場の大学」もあります。

大学編入を目指す人数があまり多くないため、編入試験を実施しているのに志願者がいないというケースも珍しくありません。

【経験談】大学編入の倍率に隠された秘密

倍率が高いなら、合格する自信が無い。

やっぱり大学編入は厳しいかも。

このように考える前に、「大学編入の倍率に隠された秘密」を聞いてください。

その秘密とは、

ということです!

これは、実際に「大学編入コースがある専門学校に通っていた」+「5校の編入試験を受験した」からこそ断言できる事実です。

編入試験に挑戦している人のうち、本気で勉強を頑張っている受験生は「半分」くらいです。

残りの半分の人たちは、しっかり対策をしていない(記念受験)。

編集部

編集部

編入学の情報は集めるのが面倒くさいです。

そのため、しっかり情報収集しないまま「何となく」受験している人が多い印象でした。

また、大学に通っている編入受験生は「たとえ不合格でも今の大学にいれば良い」という保険があるため、勉強しない人が多いかも。

つまり、一見すると倍率が非常に高くて競争が激しそうな編入試験ですが、実際に勉強を本気で頑張っている受験生だけで測る「実質的な倍率」は低いと言えます。

あなたが本気で編入対策すれば、大学編入成功の難易度は自然と低くなります!

大学編入の倍率を「簡単に」調べる方法

大学のホームページを開く→過去の入試結果データを探す→志願者数と合格者数を調べる

↑大学編入の倍率を調べるのはかなり面倒な作業です。

この悩みを解決できる本があります。

それが、中央ゼミナールが発刊している「まるわかり!大学編入データブック」です。

こちらの本には「大学編入を実施している大学・学部のすべての情報」が網羅されています。

「過去3年分の出願者数+合格者数」も大学・学部ごとに記載されているので、ネット検索よりも圧倒的に簡単に倍率を調べることが可能です。

もしかしたら、編入試験を実施しているけど志願者数が非常に少ない「穴場の大学」を見つけることができるかも。

大学編入挑戦を考えている方は、絶対に持っておきたい書籍の一つです!

「大学別の編入難易度」について解説

偏差値が高い大学の編入試験はやっぱり難しいのでは?

当記事をここまでお読みいただいた方の中には、上記のような疑問を感じた方もいるのではないでしょうか。

そこでここから、大学別の編入試験難易度について解説していきます。

大学編入と偏差値の関係性

まずお話したいのが「大学編入と偏差値の関係性」についてです。

「大学の偏差値」と「編入試験難易度」に強い関連性はない

「偏差値が高いから編入試験は難しい」わけではない

「偏差値が高い大学は編入試験も難しい。」

このように考える気持ちは分かります。

ですが、偏差値と編入試験難易度に大きな関連性はありません。

編入試験は「問題の差」が生まれにくい

なぜ「偏差値と編入試験難易度は関係ない」と言えるのか?

その理由は

編入試験は問題の難易度に「差をつけにくい」

から。

先述している通り、編入試験で勉強が必要なのは「専門科目」と「英語」です。

そのうち専門科目は「基礎知識」の範囲から出願されます。

「大学1・2年次に学習するレベルの問題を作らなければいけない」という制約があるため、問題難易度には限界があります。

その結果、「偏差値が高い大学と低い大学の問題がだいたい同じくらいのレベルに落ち着く」という現象が起きるわけです。

編集部

編集部

「偏差値が高いから自分には厳しい。諦めよう。」という思考はもったいないです!

大学編入と偏差値は関係ありません。

積極的に挑戦することをおすすめします!

国公立大学と私立大学のどちらが難しい?

国公立大学と私立大学、どちらの編入が難しい?

編入学先を「国公立大学」にしようか「私立大学」にしようか悩んでいる方がいるかもしれないので、ここで説明しておきましょう。

国公立大学と私立大学で編入試験の難易度に差はありません!

一般入試の場合、国公立大学と私立大学では「試験形式」等に大きな違い(共通テストの必要性,試験科目数etc.)があります。

そのため、「国公立大学の方が難しい」「私立大学の方が合格しやすい」などのイメージがついているかもしれません。

しかし、大学編入の場合「試験形式は各大学・学部によって異なる」ため、そもそも両者の間に差はありません。

つまり、大学編入の志望校を選ぶときに国公立大学・私立大学の違いを意識する必要はありません。

編集部

編集部

行きたい大学・学びたい学部に挑戦しましょう!

レベルの高い大学に行きたい方は、旧帝大やMARCH・上智あたりを狙うと良いです。

- 北海道大学

- 東北大学

- 筑波大学

- 宇都宮大学

- 埼玉大学

- お茶の水女子大学

- 東京大学(※2学士編入)

- 東京外国語大学

- 横浜国立大学

- 名古屋大学

- 都留文科大学

- 京都大学

- 大阪大学

- 神戸大学

- 大阪市立大学

- 広島大学

- 九州大学

- 早稲田大学(※3理系学部のみ)

- 慶應義塾大学(※4学内編入のみ)

- 上智大学

- 国際基督教大学

- 明治大学

- 立教大学

- 中央大学

- 青山学院大学

- 法政大学

- 学習院大学

- 明治学院大学

- 日本大学

- 駒澤大学

- 神奈川大学

- 神田外語大学

- 津田塾大学

- 学習院女子大学

- 日本女子大学

- 跡見学園女子大学

- 東京理科大学

- 東京農業大学

- 南山大学

- 愛知大学

- 関西大学

- 関西学院大学

- 同志社大学

- 立命館大学

- 近畿大学

- 関西外国語大学

- 京都女子大学

- 広島国際大学

- 福岡大学

- 立命館アジア太平洋大学

※1.上記は代表校を挙げています。他にも編入学を実施している大学はたくさんあります。気になる大学は、自分で募集要項などを確認するようにしましょう!

※2.東京大学は、現在「学士編入」のみを認めています。学士とは、四年生大学を卒業していることを意味しており、学士編入とは「一度大学を卒業した人が受ける編入学」のことです。

ちなみに、「東京大学工学部」だけは高専からの編入学を若干名募集しています!

※3.早稲田大学は、現在「文系学部の3年次編入募集を停止」しています。理系学部(基幹理工学部・先進理工学部)の3年次編入は実施中です。

※4.慶應義塾大学は、現在「学部内編入」のみを認めています。学外からの編入学は実施していません。

※5.この情報は、2021年1月現在の情報となります。今後、編入学実施状況が変更される可能性があります。

文系と理系のどちらが難しい?

文系と理系、どちらの編入試験が難しい?

「文系と理系のどちらの編入難易度が高いのか」気になる方がいるかもしれませんので、ここで解説します。

私(文系学部に編入)の考えとしては

理系学部の編入試験の方が難しい(かも)

です。

理系学部は「編入試験の日程」に注意

「理系学部の方が編入難易度が高い」と考える理由は

理系学部の編入試験は、試験日程が文系より「早い」

から。

文系学部の編入試験は、基本的に「9~12月」に実施されます。

一方で、理系学部の編入試験は「8~9月」の夏ごろに実施する大学が多いです。

| 理系学部は編入試験実施日が早い | |

|---|---|

| 北海道大学 工学部 |

試験日:8月18・19日 |

| 出願日程:7月8~15日 | |

| 東北大学 工学部 |

試験日:8月18・19日 |

| 出願日程:6月15~19日 | |

| 筑波大学 生命環境学群 |

試験日:9月5・6日 |

| 出願日程:7月27~31日 | |

| 名古屋大学 工学部 |

試験日:7月30・31日 |

| 出願日程:6月29日~7月3日 | |

上記表の情報は「令和3年度」の募集要項をもとに作成しています。

「試験実施日が早い」ので、その分、編入試験対策に使える時間が少ないことになります。

理系学部への編入学を検討されている方は、できるだけ早く情報収集を行い、できるだけ早く試験対策するようにしましょう!

【文系学部の代表校】

文系学部の3年次編入で最もレベルが高い大学は「京都大学」です。

京都大学は「経済学部」と「法学部」で編入学を実施しています。

その他、「東北大学(経済学部)」や「大阪大学(外国語学部,経済学部,法学部etc.)」「北海道大学(教育学部,法学部,経済学部)」などの旧帝大も編入学を実施中。

「東京外国語大学」や「筑波大学(社会学部,法学部,経済学部etc.)」などの難関大学も目指せます!

【理系学部の代表校】

理系学部編入の場合も、「京都大学」が最難関大学と言えます。

京都大学は工学部が編入学を実施しています。ちなみに「高専卒業者」だけが対象です。

私立大学の理系学部なら、「早稲田大学」がハイレベル校です。

早稲田大学は、基幹理工学部と先進理工学部で3年次編入学を実施しています。

その他、「北海道大学」や「筑波大学」「大阪大学」などの難関校も編入学を実施中です!

大学編入で「学部変更」は難しいのか?

- 大学編入で「学部変更」はできるの?

- 大学編入で「文系→理系」あるいは「理系→文系」に学部変更したい

大学編入学の制度を使って「学部変更」することは可能です。

もし、「現在通っている学部を変えたい」とお考えなら、ぜひ編入学試験に挑戦しましょう!

また、「文転(理系→文系)」「理転(文系→理系)」もできます。

編集部

編集部

経験者の私から言わせていただくと、「理系学部から経済学部への編入学」は有利な気がします!

ただし、学部を変えて編入学する際は「ある注意点」があるので気をつけなければいけません!

より詳しく知りたい方は、ぜひ以下の記事を参考にしてください↓

大学編入(編入試験)の難易度を下げる方法

私は編入受験生の時、合計4大学に合格できました。

しかも、早稲田大学や東北大学など、現役受験生の時には考えられなかったような大学に挑戦しています。

編入試験がすべて終了した後に抱いた感想をここで教えておきましょう。

その感想とは

編集部

編集部

予想していたより編入試験は難しくなかった。

というもの。

大学編入に成功している方の中で、「編入試験は思ったより難しくなかった」という私の感想に同意してくれる方がけっこういると思います。

ここで伝えたいのは、

編入試験は「自分の行動次第」で難易度を下げることができる

ということです!

この章では、編入試験の難易度を下げる方法について解説していきます。

- 積極的に情報を集める

- 専門科目の「基礎」を徹底的に身につける

- 外国語資格(TOEIC等)の対策を早めに行う

- 過去問を研究する

①積極的に情報を集める

積極的に大学編入の情報を集めることで、編入試験の難易度をどんどん下げることができます。

なぜなら、大学編入は世の中に出回っている良質な情報が少ないため、情報集めを頑張ることでライバルとの差がひらくからです。

特に、

- 編入試験の過去問

- 編入経験者の声(対策法・使っていた参考書etc.)

などは、自分の合格に直結する情報と言えます。

この点においては、「編入予備校」や「編入コースがある専門学校」に通っている方が有利かもしれません。

OB・OGが良質な情報を残しておいてくれるからです。

だからといって、大学生が不利というわけではありません。

最近では、ブログやSNSで大学編入に関する情報発信をしている方が増えてきました。

インターネットの力を使って探せば、良質な情報はしっかり集めることができるでしょう。

情報集めは面倒くさい作業ですが、編入学を成功させたいならサボってはいけません!

②専門科目の「基礎」を徹底的に身につける

これはすでに説明していることですが、大事なのでもう一度お伝えします。

専門科目の「基礎」は徹底的に身につけよう!

このことを強く意識していただければ、たとえレベルが高い大学であっても合格確率はかなり高まります。

言い方を変えると、専門科目の基礎ができていない受験生は必ず落ちます。

「専門科目の基礎知識を勉強する」ことを最優先事項として、編入対策に取り組みましょう!

編集部

編集部

専門科目の具体的な対策法については、次の章で詳しく解説します。

③外国語資格(TOEIC等)の対策を早めに行う

大学編入の出願時に必要な外国語資格(TOEICやTOEFLなど)を早い時期から対策することで、編入試験の合格率が高まります。

理由は、英語の能力はすぐに伸ばすことができないからです。

余裕をもってTOEICやTOEFLの対策を始めることで、ライバルよりも高いスコアを提出できる可能性が高くなります。

早い時期とはどのくらい?

経験談で言うと、2年次の春(4月頃)までに外国語資格の勉強を終わらせることが理想です。

つまり、1年次から毎日継続して勉強することをおすすめしています!

④過去問を研究する

編入試験の難易度を下げたいなら、「過去問の研究」が欠かせません。

受験校の過去問を入手して試験形式・試験の傾向を理解することで、より効果的な対策が可能となります。

しかし、編入試験の過去問を入手する作業はかなり面倒くさいので注意が必要です。

編集部

編集部

だからといって、過去問集めをサボってはいけません!

編入合格者が実践していた「編入試験の対策法」

これまで、編入試験の難易度や偏差値との関連性、大学編入の倍率などについて解説してきました。

ここまで読み進めたあなたは、「編入試験とはどのようなものか?」をほとんど理解できたはずです。

この章では、これまでの内容を踏まえて「編入試験の具体的な対策方法」について説明していきたいと思います。

編集部

編集部

- 経済学・経営学・会計学の対策法

- 英語(筆記試験+TOEICなどの外国語資格)対策法

- 面接の対策法

- 小論文の対策法

です!

- 専門科目の対策って具体的にどのように進めれば良いの?

- 面接や小論文の対策法が分からない。

という方は、ぜひ参考にしてみてください。

経済学の対策法

- 「らくらくシリーズ」でミクロ経済学・マクロ経済学の基礎を身につける

- 「公務員試験スーパー過去問ゼミ」で経済学の問題に慣れる

- 「各大学の過去問」を使って解答練習をする

経済学の対策で重視すべきポイントは上記の3つ!

私は編入受験生の時、以下のような流れで基礎知識の徹底をしていました↓

【2年生の4月~】

①らくらくシリーズで「ミクロ経済学」を大まかに理解する

↓

②らくらくシリーズで「マクロ経済学」を大まかに理解する

【2年生の7月~】

③らくらくシリーズの2週目で「分からなかった部分」を重点的に勉強する

↓

④(時間に余裕がある人のみ)ミクロ経済学・マクロ経済学の理解を深める

【2年生の9月~試験日まで】

⑤らくらくシリーズ「計算問題編」で”経済学の計算”に慣れる

↓

⑥「公務員試験 新スーパー過去問ゼミ」で”問題慣れ”をする

↓

⑦「過去問」を実際に解いてみる

上記の「対策方法」「対策の流れ」「対策時期」を意識してもらえれば、経済学部への大学編入はより確実なものになると考えています。

少なくとも「全落ち」は避けることができるでしょう。

経営学の対策法

- 「経営学用語ハンドブック」で経営学に関する知識を身につける

- 覚えた用語を自分の言葉でまとめる(400文字程度)

- 「各大学の過去問」を使って解答練習をする

実際に経験して感じたことですが、編入試験の「経営学」は対策が難しいです。

経営学の勉強を始めた時は、「どうやったら効果的な試験対策ができるのか分からないな」と感じていました。

結果的に、私は「泥臭い方法」で経営学の勉強を進めたんですよね。

その「泥臭い方法」とは、

経営学用語を自分の言葉でまとめて、とにかく暗記する

というものです。

経営学部の編入試験の過去問を見てもらうと分かりますが、経営学部の試験内容は、経営学用語の意味・内容を指定文字数で説明させる「論述」形式の問題が多く出題されます。

つまり、「どれだけ経営学用語を知っているか・正しい内容で説明できるか」が大切になってきます。

編入受験生だった私は、「その力を手に入れるためには、とにかく経営学用語を暗記するしかない!」という結論にいたりました。

会計学の対策法

- 商学部や経営学部では「会計学」の勉強が必要になるかも

- 編入試験の会計学=「簿記の知識」

- 「日商簿記の参考書」を使って勉強(日商簿記2級程度)

経営学部や商学部の編入試験では、「会計学」が出題されることが稀にあります。

例えば、「神戸大学経営学部」や「法政大学経営学部」では、編入試験に「会計学」が用意されています(複数科目の中から指定された科目数を選び解答する形式)。

つまり、受験する大学によっては「会計学」の勉強もしないといけないということです。

会計学ってどんな勉強が必要なの?

編入試験の会計学で必要な知識は、基本的に「簿記」の知識となります。

私も編入受験生の時、経済学や経営学と同時並行で「日商簿記」の勉強もしていました。

逆に考えると、高校時代や高校卒業後の進路先で「簿記」の勉強をしていた人はチャンスかもしれません。

すでに持っている簿記の知識を編入試験で活用できるからです。

「英語の筆記試験」の対策法

- 英語の筆記試験はレベルが高い!

- 特に「英文読解」の力が必須

- 英語力だけでは足りない→専門科目の知識も必要

実は、「編入試験の英語(筆記試験)」はあなたが思っているよりレベルが高いです。

その理由は、英語の試験でありながら「専門科目の知識が無いと解答できない問題」となっているからです。

そのため、

共通テスト・一般入試の時に英語の勉強頑張ったから大丈夫でしょ。

という考えは危険と言えます。

共通テスト・一般入試の勉強では出てこなかった単語や文章読解力が求められます。

「外国語資格」の対策法

- TOEICスコアなどは編入試験の合否に影響する

- 早い時期から勉強すべき

- 「適切な対策法」を行えば最短でスコアは伸ばせる!

ここで大学編入と外国語資格の関係性についておさらいしておきましょう。

大学編入を実施している大学・学部の多くが、出願時に「外国語資格のスコアや取得級」の提出を求めます。

提出が求められるのは主に「TOEICスコア」です。

大学によっては「TOEFL」「IELTS」「英検」の提出が必要なところもあります。

外国語資格の提出を求める目的は主に

- 「出願足切りライン」の設定

- 英語試験への点数換算

の2つです。

編集部

編集部

志望校が外国語資格の提出を指定している場合、その勉強に時間を費やさなければいけません。

断言します。

TOEIC等の勉強をサボってしまう人は

不合格の確率がものすごく高まります。

現段階で外国語資格の勉強に取り掛かっていない方や、思うようにスコアを伸ばせていない方は、今すぐ「効果的な勉強法」に着手すべきです。

当ブログでは、TOEIC850点の私が実際に行ったTOEIC対策法を具体的に解説しています。

編入試験合格のためにTOEICを伸ばさないといけない方は、ぜひTOEIC記事をご覧ください!

面接試験の対策法

- 面接対策で大切なのは「志望理由書の作り込み」

- 事前にたくさん準備をすれば本番は怖くない!

面接ってどうやって対策すれば良いの?

面接試験がある方の多くが、その対策法について悩んでいるはず。

そこで実際に私が行った面接対策法をご紹介します!

編集部

編集部

「面接対策法の記事」では、

- 私の「面接体験談」

- 実際に聞かれたこと

- 編入試験の「面接対策法」

- 面接試験において「意識すべきこと」

などを解説しているので、「面接が不安」という方はぜひご覧ください。

ちなみに私は、

出願時に提出する「志望理由書」は面接対策としてものすごく重要

と考えています。

以下の記事では、「大学編入の志望理由書の重要性」について詳しく解説しています↓

小論文試験の対策法

- 小論文試験は「専門科目の知識」が必須

- 編入対策に適した参考書があるのでラッキー

「小論文」の対策法もイマイチよく分からないという方が多いはず。

編入試験の小論文は、「専門科目の知識」を交えた問題が基本です。

つまり、

小論文の書き方

+

専門科目の勉強

が大切です。

大学編入の難易度に関するよくある質問

最後に大学編入の難易度に関するよくある質問に回答します。

大学編入の対策はつらいですか?難しいですか?

大学編入(編入試験)の対策は決して簡単なものではありません。

しかし、英語(TOEIC)の対策と専門科目の「基礎」を徹底的に対策すれば、合格は近づきます。

国立大学の編入難易度はどのくらいですか?

大学編入(編入試験)の難易度は、一般受験のように偏差値で測ることができません。

そのため、国立大学は全体的に難しい・簡単ということは難しいです。

ただし、旧帝大と言われるような大学は、他の国立大学と比べて試験難易度が高いと言われています。

編入試験が難しい大学はどこ?

以下に挙げるような大学は、比較的編入試験の内容が難しいと言われています。

- 京都大学

- 大阪大学

- 北海道大学

- 東北大学

- 上智大学

まとめ

今回は、「大学編入試験の難易度」と「おすすめの対策法」について経験者が詳しく解説してきました!

大学編入試験のレベルをイメージできたでしょうか?

編入学を成功させるためには、とにかく「大学編入について理解を深める」ことがとても大切です。

ぜひ当記事を参考に、ご自身の編入試験対策を進めてみてください。