- 大学編入学で他学部を目指すのはアリ?

- 違う学部に編入することは可能?

「違う学部に入りたい」方や、「他学部の編入試験を受験したい方」に向けた記事を作成しました!

当記事をご覧いただければ、「編入試験に挑戦して学部を変える」ことについてしっかり理解できます。

編集部

編集部

- 専門学校から早稲田大学商学部に3年次編入

- 東北大学・中央大学・明治学院大学にも同時合格

- 2018年3月に早稲田大学を卒業

早稲田大学商学部は2019年度より編入学の募集を停止しています。

それでは早速「編入試験で他学部に挑戦することは可能なのか?」について説明していきましょう。

「そもそも大学編入って何?」「編入学するには何が必要なの?」など、大学編入学についてまだよく分かっていないという方は、先に【大学編入とは?】の記事をお読みください。

上の一記事だけで、大学編入について完全に理解できるはずです。。

目次

編入試験で違う学部に挑戦することは可能?

編入試験で「他学部に挑戦」することは可能

結論は上記の通りです。

現在「社会学部」に通っている人が「経済学部」の編入試験に挑戦するのも問題ないですし、「理工学部」に通っている人が「法学部」に編入学することもできます。

今の環境に満足しているなら「転部・転科」でも良い

現在自分が通っている大学の環境に満足しているのであれば、無理に「大学編入」に挑戦する必要は無いです。

自分が学びたい学部・学科がその大学にあるならば「転部・転科」を検討してみましょう。

「転部・転科」とは、今通っている大学内で学部・学科を変更する制度です。

「大学が転部・転科の制度を設けている」「履修状況に問題がない」などの条件を満たしていれば、転部・転科が可能となります。

「転部・転科」と「大学編入」の違いは、

- 転部・転科

→大学を変えずに学部・学科だけ変更する - 大学編入

→大学ごと変更する

なので混同しないようにしましょう。

大学編入ではこれまでとは異なる大学に入学することになるため、「大きな変化」を余儀なくされます。

大学の場所が違う都道府県になってしまえば「引っ越し」も必要になりますし、大学1・2年で築いた交友関係・グループからも離れなければいけなくなります。

ただし、大学によって異なるかもしれませんが、「転部・転科」をする際にも「転部転科試験」を受ける必要があるので注意です。

大学に申請すれば、簡単に他学部に移動できるわけではありません。

「自分をステップアップ+学部を変更」したいなら大学編入

もっとハイレベルな大学に行きたい

+

専攻分野を変更したい

という願望がある大学生なら、「大学編入試験」に挑戦するべきです。

大学編入試験で合格を勝ち取ることができれば、自分が抱いている目標・目的を達成できます。

そんな簡単に大学編入できるの?

大学編入はマイナーな入学制度であるため、たくさんの情報を入手することが難しいです。

そのため、「大学編入試験は難易度が高い」という思い込みをしている方もいるようですが、安心してください。

大学編入は「やるべきこと」をしっかりとやれば合格できます!

- 現在の自分の状況にモヤモヤしている

- 本当は違うことを学びたい

- 環境を変えたい・自分をステップアップさせたい

という気持ちがある人は、ぜひとも大学編入を検討してみるべきです。

「理系から文系(文転)」の他学部挑戦はチャンス!

他学部への編入が可能なことは分かったけど、大変そう。

と感じた方もいるのではないでしょうか?

確かに、違う学部に編入する場合は

編入試験対策のために「これまでの大学生活で学んだこととは異なる内容の勉強」が必要

なので、受験勉強に手こずる可能性はあります。

ただし、場合によっては「他学部の大学編入試験が有利になる」編入受験生がいます。

それが、

「理系から文系の学部」に

編入を目指す文転受験生

です。

さらに具体的に説明すると、

理系学部から「経済学部」

への編入を検討されている方は、かなり有利に編入試験対策を進められるはずです。

経済学部の編入試験は「数学」が出る

その理由は、経済学部の編入試験では「数学」が出題科目として設けられていることが多いからです。

例えば、私が実際に受験した「東北大学経済学部」の編入試験(平成27年度)は以下のような内容でした↓

- 「経済学(ミクロ・マクロ)」

- 「経済史」

- 「マルクス経済学」

- 「経営学」

- 「会計学」

- 「数学」

の中から2科目選択

東北大学経済学部の編入試験は、現在「違う形式」になっています↓

第一次選抜

→英語(外国語資格のスコア)

第二次選抜

→「経済数学(微分積分・線形代数など)」+「経済学の基礎問題」または「経営学の基礎問題」

このように、経済学部の編入試験では「数学」が出題される大学が一定数あります。

大学編入試験で出題される「数学」の範囲は主に「微分積分」と「線形代数」です。

理系学部に通っている学生であれば、高校受験の勉強で十分「数学」に触れてきているはずですし、大学1・2年次に習う数学の範囲が出題されるので、試験対策がしやすいはず。

編入試験の数学は「専用の参考書」がある

情報が非常に少ないマイナーな試験である編入試験は、「専用の参考書」がほとんど発売されていません。

しかし、編入試験の数学だけは「大学編入に特化した数学の参考書・問題集」が発売されています。

大学編入に特化した参考書が出版されていることは、未知なる試験に臨む編入受験生にとって非常に魅力的なポイントと言えます。

編入の微分積分徹底研究 大学編入試験対策 /聖文新社/桜井基晴

編入の線形代数徹底研究 大学編入試験対策 /聖文新社/桜井基晴

編入数学過去問特訓 入試問題による徹底演習 /聖文新社/桜井基晴

また、ミクロ経済学やマクロ経済学は「数学的な思考」が必要になったり、「高校数学の知識を持っていると理解しやすい」単元があったりします。

このことからも、理系学部に通っている大学生にとって「経済学部」の編入試験は勉強しやすいものだと考えることができます。

実際に「経済学部」をメインに編入試験対策を行っていた私自身、

編集部

編集部

と感じていました。

大学編入で他学部に挑戦する際の「デメリット」

大学編入で「他学部」に挑戦する際には、いくつかのデメリットが生じてしまうことに注意しておきましょう。

ここでは、他学部への大学編入を検討されている方が注意すべきポイントについて説明します。

- 単位認定数が少なくなる可能性が高い

- 大学の授業とは関係ない勉強が必要

単位認定数が少なくなる可能性が高い

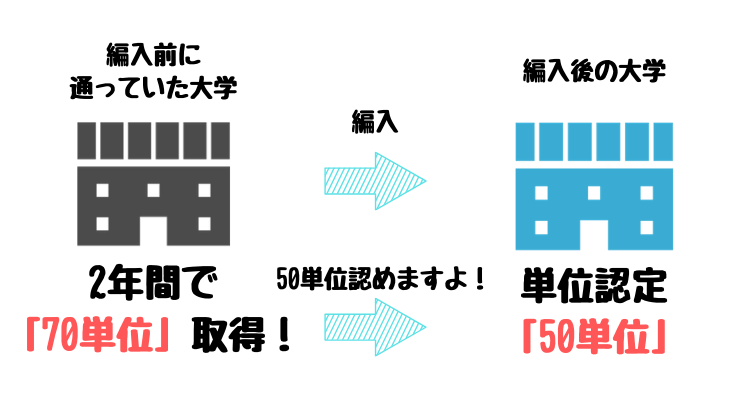

現在通っている学部とは分野が異なる学部へ編入学した際に、「単位認定数が少なくなる」可能性が高いです。

単位認定数とは

四年制大学に通う大学生が編入試験に出願する際には、「約60単位(大学によって異なる)」を修得していることが求められます。

出願要項に記載されているので、自分が気になっている大学の出願要項をチェックしてみてください。

その「約60単位」のうち、「編入学先の大学側が認めた単位数」が自分の修得済み単位として移行されます。

この説明だと分かりにくいと思うので、以下のイメージ画像を参照してください↓

上記の画像は、編入前の大学で修得した単位数が「70単位」で、編入先の大学に認められた単位数が「50単位」ということを表した図です。

この時の50単位を「単位認定数」と表現します。

編入先大学の卒業に必要な単位数が「124単位」だった場合、「残り74単位」を取らないと卒業できません。

他学部への編入では「単位が認められない」

認定する単位数を決める基準は大学側によって異なりますが、基本的に

編入先大学の1・2年次に勉強すべき分野に関する単位かどうか

が重要だと推測されます。

(例)

編入先大学の1年次に必修科目として「経済学入門」がある

→編入前大学で「経済学入門に該当する内容の単位」を取得できていれば、認定単位とみなされる

ここまで説明すると、他学部への編入では「単位認定数」が少なくなるのが分かるのではないでしょうか。

(例)「法学部」に通っていた大学生が「経済学部」に編入

→編入先の大学に「経済学入門…①」という授業がある

→編入前の大学で「法学入門…②」という単位を取った

→大学側からすると②の内容は①の内容に「相当しない」ため、取得済み単位として認定できない。

このような経緯で、違う学部に編入した学生は「単位認定数」が少なくなってしまい、残りの3・4年次に修得しないといけない単位数が多くなってしまいます。

- もしかして編入生ってものすごく忙しくなるのでは?

- もしかして編入生は2年間で(4年生で)卒業できないのでは?

といった疑問を感じた方は、以下の記事を参考にしてください↓

大学の授業とは関係ない勉強が必要

他学部への大学編入を目指す場合、普段大学で勉強している内容とは異なる勉強が必要になります。

上記で少し触れたように、「約60単位を修得していること」を大学編入試験の出願条件としている大学・学部が多いです。

>>大学編入するには?

そのため、「大学の授業をサボって、他学部の編入試験勉強をする」という考え方が難しくなります。

授業をサボったことで単位を落とし、出願条件にある必要単位数を満たせないと、そもそも編入試験に出願することができないからです。

大学の授業を受ける・課題をこなしながら、同時並行で編入試験の勉強(大学の授業とは関係のない専門科目)をしなければいけないので、上手く時間を活用する必要があります。

また、編入試験勉強に対するモチベーション維持も必要。

大学の授業・課題に追われてしまうと、大学編入へのモチベーションが低下しがちです。

「独学での編入試験対策が心配」という方に向けた記事を作ったので、ぜひチェックしてみて下さい↓

学部変更したいなら大学編入もアリ!

今回は、「他学部の大学編入に挑戦するのはアリか?」という疑問について解説してきました。

他学部への大学編入は、「出願条件」さえ満たしていれば可能です。

ただし、場合によっては

- 試験対策が大変

- 単位認定数が少なくて、編入後忙しい

といった状態に陥ってしまう危険性があることも頭に入れておきましょう。

ただ、何よりも重要なのが

- 自分をより良い環境に置きたい

- レベルの高い大学で勉強したい

- 今とは異なる分野の研究に力を入れたい

という「目標・目的」です。

多少のデメリットには目をつぶり、目の前にある目標・目的に向かって全力投球すべきです!

四年制大学に通う大学生なら、もし万が一編入試験に失敗したとしても今の大学で進級すれば良いだけなので。

大学編入挑戦のリスクは、ほぼ皆無です。

編集部

編集部

自分の目標・目的の達成に向けて、一つずつ行動をしていきましょう!

当記事が参考になった!と思った方は、ぜひブックマークしておいてください。

「はてなブックマーク」や「Pocket」に当記事を保存しておけば、いつでもすぐにアクセスできます!