編入経験者が詳しく解説!

「経営学の勉強法」

どうも、合計4つの大学の編入試験で合格することができました、アキラです。

現在、大学編入を目指して勉強を進めている編入受験生のうち、「経営学部」や「商学部」、あるいは「経済学部」への編入を目指して経営学を勉強している方に質問です。

しっくりくる勉強ができていますか?

私自身、編入受験生の頃は「商学部」や「経済学部」への編入学を目指していたので、経営学の勉強もバリバリやっていました。

経営学の勉強をしていると、「経営学の適切な勉強方法って何だろう?」と疑問に感じるようになったんですよね。

自分のやり方が適切か非常に不安に感じていました。

皆さんの中にも、ひょとしたら「経営学の勉強方法が分からない」と感じている方もいるのではないでしょうか?

そこで今回は、実際に大学編入を経験した私が、「経営学の勉強法」について解説していこうと思います。

- 専門学校から早稲田大学商学部に3年次編入

- 東北大学・中央大学・明治学院大学にも同時合格

- 2018年に早稲田大学商学部を卒業

早稲田大学商学部は2019年度より3年次編入の募集を停止しています。

経営学の勉強を始めた頃は「この勉強方法で良いのかな?」と不安に感じていました。

しかし、結果的に「早稲田大学・東北大学・中央大学・明治学院大学」の4つの大学で合格を勝ち取ることができました。

(このうち、経営学の試験が必要だったのは『早稲田大学』と『東北大学』)

そのため、今回紹介する勉強法が「正しい勉強法」と断言はできませんが、「効果的でおすすめの勉強法」であることは自信をもって言えます。

経営学部や商学部など、「経営学の知識」が編入試験で必要になってくる大学・学部に挑戦しようと思っている方は、ぜひ参考にしてみてください。

編入試験の対策方法は世の中に出回っている情報が少ないです。

これから経営学部の編入に挑戦しようとしている方の中で、対策方法に不安を感じている方は、編入試験のプロに相談してみることを強くおすすめします。

ココナラには編入対策のサービスが出品されており、「経営学・マーケティングの専門講師が相談に対応」などを使って受験相談に乗ってもらうこともできます。

目次

経営学部で編入を実施する大学一覧

編入学を募集している経営学部の一覧を作成しました。

興味のある大学(経営学部または商学部)が編入試験を実施しているか確認してみてください。

以下で紹介する大学は

- 経営学部

- 商学部

- 経済学部(の経営学科)

の中で、編入試験を実施している大学です。

| 編入学実施校【国公立】 | ||

|---|---|---|

| 大学名 | 学部 | 学科 |

| 小樽商科大学 | 商学 | 商学 |

| 北海道大学 | 経済学部 | 経営 |

| 東北大学 | 経済学部 | 経営 |

| 福島大学 | 人文社会学群 | 経済経営学類 |

| 山形大学 | 人文学 | 法経政策学科(経済・経営コース) |

| 埼玉大学 | 経済学部 | 経営イノベーション |

| 新潟大学 | 経済学部 | 経営 |

| 富山大学 | 経済学部 | 経営 経営法 |

| 名古屋大学 | 経済学部 | 経営 |

| 滋賀大学 | 経済学部 | ファイナンス 企業経営 会計情報 情報管理 社会システム |

| 京都大学 | 経済学部 | 経済経営 |

| 大阪大学 | 経済学部 | 経済・経営 |

| 神戸大学 (↑※詳細あり) | 経営学部 | 経営 |

| 香川大学 | 経済学部 | 経営システム |

| 九州大学 | 経済学部 | 経済経営学科 |

| 大分大学 | 経済学部 | 経営システム |

| 編入学実施校【公立】 | ||

| 高崎経済大学 | 経済学部 | 経営 |

| 福知山公立大学 | 地域経営学部 | 地域経営 医療福祉経営 |

| 公立鳥取環境大学 | 経営学部 | 経営 |

| 下関市立大学 | 経済学部 | 国際商学 |

| 北九州市立大学 | 経済学部 | 経営情報 |

編入試験(経営学部)を実施している「国公立大学」は上記の通り。

東北大学や京都大学などの「旧帝大」も編入学を募集しています。

| 編入学実施校【私立】 | ||

|---|---|---|

| 大学名 | 学部 | 学科 |

| 旭川大学 | 経済学部 | 経営経済 |

| 札幌大学 | 地域共創・人間社会学群 | 経営学専攻 |

| 星槎道都大学 | 経営学部 | 経営 |

| 函館 | 商学部 | 商学 |

| 北星学園大学 | 経済部 | 経営情報 |

| 北海学園大学 | 経営部 | 経営 経営情報 |

| 北海道情報大学 | 経営情報学部 | 先端経営 |

| 青森大学 | 総合経営学部 | 経営 |

| 青森中央学院大学 | 経営法学部 | 経営法 |

| 富士大学 | 経済学部 | 経営法 |

| 石巻専修大学 | 経営学部 | 経営 |

| 東北学院大学 | 経営学部 | 経営 |

| 東日本国際大学 | 経済経営学部 | 経済経営 |

| 茨城キリスト教大学 | 経営学部 | 経営 |

| 流通経済大学 | 経済学部 | 経営 |

| 作新学院大学 | 経営学部 | 経営 |

| 関東学園大学 | 経済学部 | 経営 |

| 高崎商科大学 | 商学部 | 経営 会計 |

| 埼玉学園大学 | 経済経営学部 | 経済経営 |

| 駿河台大学 | 経済経営学部 | 経済経営 |

| 西武文理大学 | サービス経営学部 | サービス経営 |

| 東京国際大学 | 商学部 | 商学 経営 |

| 江戸川大学 | 社会学部 | 経営社会 |

| 獨協大学 | 経済学部 | 経営 |

| 敬愛大学 | 経済学部 | 経営 |

| 淑徳大学 | 経営学部 | 経営 観光経営 |

| 城西国際大学 | 経営情報学部 | 総合経営 |

| 千葉経済大学 | 経済学部 | 経営 |

| 千葉商科大学 | 商経学部 | 商学 経営 |

| 中央学院大学 | 商学部 | 商学 |

| 麗澤大学 | 経済学部 | 経営 |

| 亜細亜大学 | 経営学部 | 経営 |

| 嘉悦大学 | 経営経済学部 | 経営経済 |

| 学習院大学 | 経済学部 | 経営 |

| 杏林大学 | 総合政策学部 | 企業経営 |

| 国学院大学 | 経済学部 | 経営 |

| 駒澤大学 | 経営学部 | 経営 市場戦略 グローバルメディア |

| 上智大学 | 経済学部 | 経営 |

| 専修大学 | 商学部 | マーケティング 会計 |

| 創価大学 | 経営学部 | 経営 |

| 大東文化大学 | 経営学部 | 経営 |

| 拓殖大学 | 商学部 | 経営 国際ビジネス 会計 |

| 多摩大学 | 経営情報学部 | 経営情報 |

| 帝京大学 | 経済学部 | 経営 観光経営 |

| 東海大学 | 政治経済学部 | 経営 |

| 東京経済大学 | 経営学部 | 経営 流通マーケティング |

| 東京成徳大学 | 経営学部 | 経営 |

| 東京富士大学 | 経営学部 | 経営 イベントプロデュース |

| 東洋大学 | 経営学部 | 経営 |

| 日本大学 | 商学部 | 商学 経営 会計 |

| 文京学院大学 | 経営学部 | 経営コミュニケーション |

| 法政大学 | 経営学部 | 経営 経営戦略 市場経営 |

| 武蔵大学 | 経済学部 | 経営 |

| 目白大学 | 経営学部 | 経営 |

| 立正大学 | 経営学部 | 経営 |

| 和光大学 | 経済経営学部 | 経営 |

| 神奈川大学 | 経営学部 | 国際経営 |

| 関東学院大学 | 経営学部 | 経営 |

| 松蔭大学 | 経営文化学部 | ビジネスマネジメント 経営法 |

| 横浜商科大学 | 商学部 | 商学 観光マネジメント |

| 長岡大学 | 経済経営学部 | 経済経営 |

| 新潟経営大学 | 経営情報学部 | 経営情報 スポーツマネジメント |

| 新潟産業大学 | 経済学部 | 経済経営 |

| 金沢学院大学 | 経済学部 | 経営 |

| 山梨学院大学 | 経営学部 | 経営 |

| 朝日大学 (※学士・社会人のみ) | 経営学部 | 経営 |

| 神戸国際大学 | 経済学部 | 経済経営 |

| 中京学院大学 | 経営学部 | 経営 |

| 静岡産業大学 | 経営学部 | 経営 スポーツ経営 心理経営 |

| 常葉大学 | 経営学部 | 経営 |

| 愛知大学 | 経営学部 | 経営 会計ファイナンス |

| 愛知学院大学 | 経営学部 商学部 | 経営 商学 |

| 愛知工業大学 | 経営学部 | 経営 |

| 愛知産業大学 | 経営学部 | 総合経営 |

| 星城大学 | 経営学部 | 経営 |

| 中京大学 | 経営学部 | 経営 |

| 中部大学 | 経営情報学部 | 経営総合 |

| 東海学園大学 | 経営学部 | 経営 |

| 豊橋創造大学 | 経営学部 | 経営 |

| 名古屋学院大学 | 商学部 | 商学 経営情報 |

| 名古屋経済大学 | 経営学部 | 経営 |

| 名古屋産業大学 | 現代ビジネス学部 | 現代ビジネス |

| 名古屋商科大学 | 経営学部 | 経営 経営情報 |

| 南山大学 | 経営学部 | 経営 |

| 名城大学 | 経営学部 | 経営 国際経営 |

| 京都産業大学 | 経営学部 | マネジメント |

| 京都橘大学 | 経営学部 | 経営 |

| 同志社大学 | 商学部 | 商学総合コース フレックス複合コース |

| 龍谷大学 | 経営学部 | 経営 |

| 追手門学院大学 | 経営学部 | 経営 |

| 大阪学院大学 | 商学部 経営学部 | 商学 経営 |

| 大阪経済大学 | 経営学部 | 経営 |

| 大阪経済法科大学 | 経営学部 | 経営 |

| 大阪産業大学 | 経営学部 | 経営 商学 |

| 大阪商業大学 | 総合経営学部 | 経営 商学 |

| 関西大学 | 商学部 | 商学 |

| 近畿大学 | 経営学部 | 経営 商学 会計 キャリア・マネジメント |

| 四天王寺大学 | 経営学部 | 経営 |

| 摂南大学 | 経営学部 | 経営 経営情報 |

| 阪南大学 | 経営情報学部 | 経営情報 |

| 桃山学院大学 | 経営学部 | 経営 |

| 関西国際大学 | 経営学部 | 経営 |

| 甲南大学 | 経営学部 | 経営 |

| 神戸学院大学 | 経営学部 | 経営 |

| 神戸国際大学 | 経済学部 | 経済経営 国際文化ビジネス観光 |

| 姫路獨協大学 | 人間社会学群 | 産業経営 |

| 兵庫大学 | 現代ビジネス学部 | 現代ビジネス |

| 流通科学大学 | 商学部 | マーケティング |

| 帝塚山大学 | 経済経営学部 | 経済経営 |

| 岡山商科大学 | 経営学部 | 経営 商学 |

| 環太平洋大学 | 経済経営学部 | 現代経営 |

| 就実大学 | 経営学部 | 経営 |

| 広島経済大学 | 経営学部 | 経営 スポーツ経営 |

| 広島修道大学 | 商学部 | 商学 経営 |

| 福山平成大学 | 経営学部 | 経営 |

| 安田女子大学 | 現代ビジネス学部 | 現代ビジネス 国際観光ビジネス 公共経営 |

| 四国大学 | 経営情報学部 | 経営情報 メディア情報 |

| 高松大学 | 経営学部 | 経営 |

| 九州共立大学 | 経済学部 | 経営 |

| 九州産業大学 | 商学部 | 商学 観光産業 |

| 九州情報大学 | 経営情報学部 | 経営情報 |

| 久留米大学 | 商学部 | 商学 |

| 西南学院大学 | 商学部 | 商学 経営 |

| 日本経済大学 | 経営学部 | 経営 |

| 福岡大学 | 商学部 | 商学 経営 貿易 |

| 日本文理大学 | 経営経済学部 | 経営経済 |

| 宮崎産業経営大学 | 経営学部 | 経営 |

| 鹿児島国際大学 | 経済学部 | 経営 |

気になる大学がある場合は、必ず大学のホームページから募集要項をチェックするようにしてください。

編集部

編集部

希望する大学(経営学部)がある場合、必ず大学のホームページを確認してください。

【○○大学 経営学部(商学部) 編入】と検索することで、募集要項をチェックできます!

経営学部の編入試験はどんなもの?

経営学の適切な勉強方法を知るためには、編入試験で出題される問題がどんな内容か把握しておく必要があります。

編入試験における経営学の出題形式

「経営学の出題形式」は基本的に、経営学用語に関して指定された文字数で説明する内容になっています。

「○○について400字で説明しなさい」

という形式ですね。

つまり、経営学の編入試験は「どれだけ経営学用語が頭に入っているか」が求められる試験形式です。

そのため、「経営学用語の意味をできるだけたくさん理解」しなければいけません。

さらに、覚えた経営学用語の意味について「数百字程度の文章でまとめる力」が無いと、合格することができません。

このことから、編入試験の経営学対策は

経営学用語の暗記が超重要

になってくると言えます。

私は編入受験生の時から

編入試験の経営学は、どれだけ経営学用語を知っているかの自慢大会だな

と感じていました。

その他の出題形式としては、経営学用語の「穴埋め問題」もありました。

この「穴埋め問題」も、提示されている経営学用語の意味を理解できていないと解答できないので、やはり「経営学用語の暗記」が必要なんですよね。

実際の問題を見て確認

それでは、実際の編入試験を見て、経営学の出題形式の理解を深めましょう。

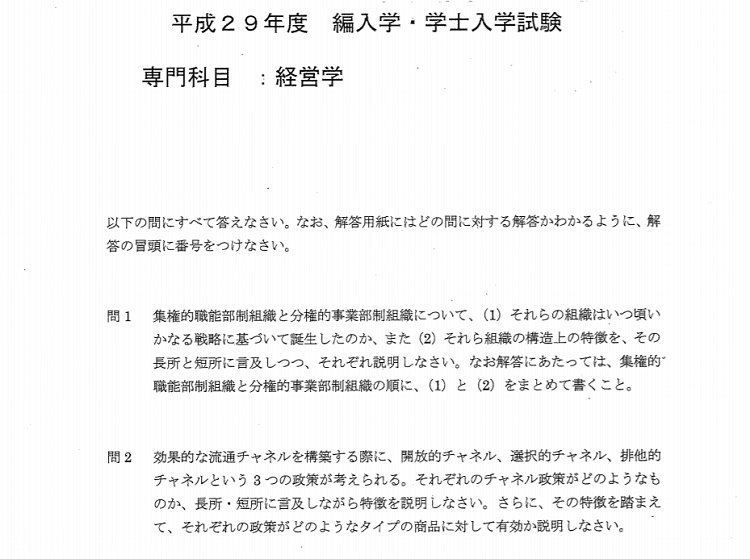

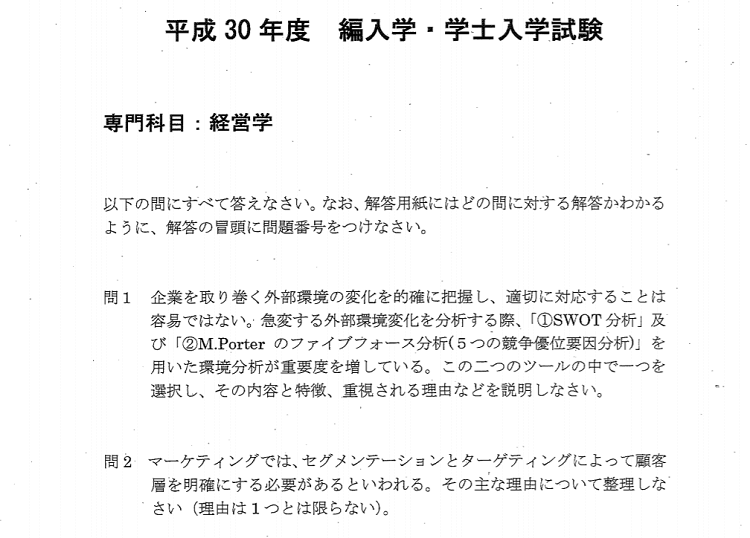

以下の画像は、「福島大学経済経営学類」の編入試験です↓

文字数指定はされていませんが、「SWOT分析」や「ファイブフォース分析」「流通チャネル」など、経営学用語の意味を正しく・詳細に理解していないと解答できない問題になっていることがわかります。

ぜひ、自分が気になっている大学・憧れている大学の経営学編入試験の「過去問」を入手して、志望校の編入試験の形式はどうなっているか確かめてみてください。

経営学部の編入試験難易度はどのくらい?

経営学の勉強方法を詳しく紹介する前に、経営学部の編入試験はどのくらいの難易度なのかについて解説します。

結論を言うと、

経営学部の編入試験は

難易度が高い!

です。

理由は主に以下の2点↓

- 出題範囲の特定が難しい

- 覚えるべきものが多い

出題範囲の特定が難しい

難易度が高いと言える理由の一つが、経営学の編入試験は「どの範囲の問題が出題されるか予測するのが難しい」ことです。

ミクロ経済学・マクロ経済学であれば、過去問を分析することで、「どの部分・どの範囲」の「概念・理論」により力を入れて勉強すれば良いのか検討がつきます。

一方で、経営学の編入試験は出題される傾向が高い範囲を特定することができません。

ある年は「コーポレートガバナンス」に関する内容が出題され、違う年は「リーダーシップ論」が出題され、またある年は「マーケティングの理論」について出題される

↑このように、出題される論点の範囲が広すぎて、どこを重点的に勉強すれば良いのか見当がつきません。

つまり、すべての範囲を網羅しなければいけないということ。

これが、経営学の編入試験難易度が高いと考える理由の1つです。

覚えるべきものが多い

「出題範囲が特定できない」ので、経営学の勉強では覚えないといけないことが非常に多いです。

経営学の編入試験を制するためには、とにかく・ひたすら・徹底的に経営学用語を頭に詰め込むことが重要です。

というか、経営学の編入試験を突破するためには、経営学用語を頭に詰め込む以外の方法は無いです。

「覚えるべきことが多い→たくさん勉強しないといけない」ため、合格難易度は高いと言えます。

編入経験者おすすめの「経営学の勉強法」

それではここから、私がおすすめする「経営学の勉強法」について説明していきます。

おすすめの勉強方法は、大きく3段階に分かれています。

①「経営学検定試験公式テキスト キーワード集」に一通り目を通す

↓

②用語を一つ一つ”自分の言葉で”まとめる

↓

③まとめたものを「ひたすら暗記する」

私は上記のやり方で経営学の勉強に取り組んでいました。

それぞれの段階をもう少し詳しく解説していきます。

①「経営学検定試験公式テキスト キーワード集」に一通り目を通す

まずは、経営学を勉強できるテキストを使って、「経営学用語にはどのようなものがあるのか」を一通り把握しましょう。

経営学を勉強できるテキストはたくさんありますが、おススメは「経営学検定試験公式テキスト キーワード集」です。

このテキストの何が良いのかというと、経営学を学ぶ上で欠かせない「経営学用語」が1ページに数百字程度でまとめられている点です。

まさにキーワード集・用語集と言えますね。

他の経営学の参考書では、重要な経営学用語が単発に登場したり、用語の意味が「1行程度の説明」や「図解」でまとめられているケースが多いです。

これだと、経営学全体の概要を理解・イメージすることはできるかもしれませんが、一つ一つの経営学用語を「数百字にまとめる」能力を養うことにはあまり向いていません。

「キーワード集」なら購入したその時点で、すでに一つの用語を数百字でまとめてくれているので、まさに「編入試験向き」のテキストなんです!

まずは、この「キーワード集」を使って、経営学用語の意味・効果などを一つずつ理解するところから始めていきましょう。

このキーワード集に書かれていることを覚えるだけでも、十分な編入試験対策になります。

-追記(2020/3/25)-

私が経営学の勉強でおすすめの参考書である「経営学検定試験公式テキスト キーワード集」ですが、最近手に入れるのが難しくなっています。

(公式サイトでは販売されておらず、各ECサイトでも在庫不足となっているケースが多い)

これは困ったと思い、代替できる参考書が無いか探した結果…ありました!

それが「最新500項目 経営学用語ハンドブック」です。

手のひらサイズの本でありながら、経営学を学ぶ上で欠かせない用語がしっかり解説されている優れものです。

2019年の11月に発刊されているため、記載されている情報も新しく、近年登場してきた経営学用語にも対応できます!

「キーワード集」が入手できない方は、こちらを活用しても全く問題ありません!

②経営学用語を一つ一つ”自分の言葉で”まとめる

今回紹介している「経営学の勉強法」の肝がこの段階です。

「キーワード集」で説明されている経営学用語を、「一つ一つ自分の言葉で400字にまとめる」という作業をしていきましょう。

「キーワード集」はそれ自体で経営学用語の意味がまとめられている状態なので、テキストの内容を暗記するのもOKでしょう。

ただ、自分の言葉で用語の意味をまとめ直す作業をすることで、用語の意味を頭に植え付けやすくなります。

自分の言葉でまとめたものなので、人の言葉でまとめられたものよりも「暗記しやすい」です。

なぜ「400字」でまとめるのか?

「400字」としているのは、挑戦する大学によって臨機応変に対応できる文字量だからです。

編入試験で出題される経営学の問題では、大学によって、「400字前後の文字数で説明させる」ものや「文字数制限なしで説明させる」ものなど、タイプが異なります。

それでも、あらかじめ各経営学用語を400字程度にまとめておけば、それより少ない文字数指定なら「いらない部分をカット」すれば良いですし、文字数が400字以上欲しい場合は「関連用語の意味を追加」するなどして対応することができます。

実際に私がまとめていたものを紹介!

言葉の説明だけだとイメージがつかない方がいるかもしれないので、実際に私が編入受験生の時にまとめていたものを紹介しようと思います。

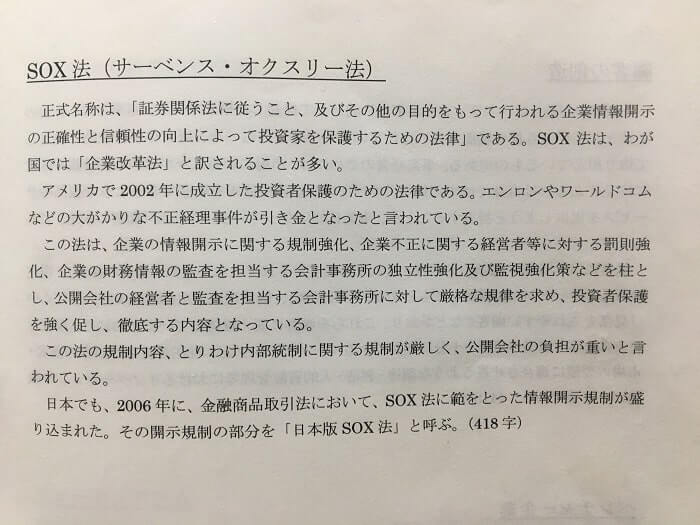

まずは「SOX法(サーベンス・オクスリ―法)」を”自分の言葉で”まとめたものです↓

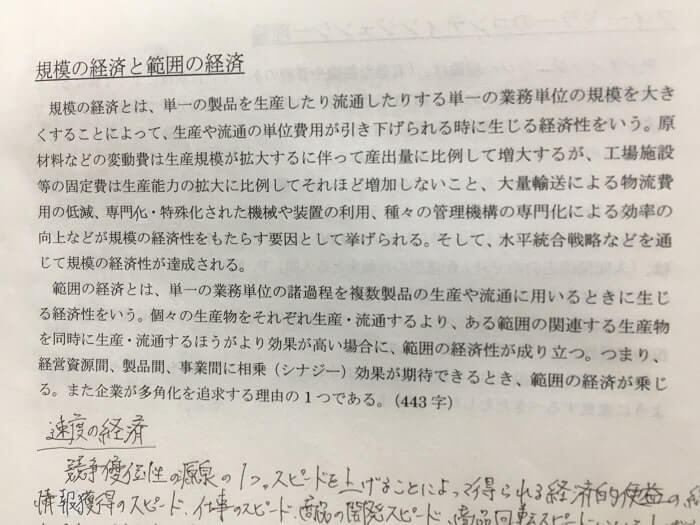

以下は、経営学の他、経済学でも頻出用語と言える「規模の経済・範囲の経済」を自分の言葉でまとめたものです↓

「キーワード集」に一通り目を通したら、一つ一つの経営学用語を上記のように「400字程度」にまとめる作業をしてみてください。

まとめる作業をする段階で、用語の意味をしっかり把握できるくらいのレベルには達するはずです。

自分の言葉でまとめる時のコツ

経営学用語を自分の言葉でまとめる時のコツを紹介します。

それは

「関連用語」を400字の中に入れる

ということです。

「関連用語」とは、メインにまとめている題材(経営学用語)に関連する経営学用語のことです。

例えば、上記の「SOX法」(←メイン題材)と強い関連性がある用語が「エンロン(またはエンロン事件)」です。

SOX法とエンロンを関連付けて暗記することで、「エンロン事件」について出題された際に、SOX法と絡めた深い回答が可能となります。

「規模の経済・範囲の経済」(←メイン題材)で言うと、「シナジー効果(相乗効果)」は関連性の高い経営学用語と言えますね。

「シナジー効果とは何か答えなさい」という問題が出題された際は、

『シナジー効果』とは~である。例えば、『範囲の経済』が働いている時、○○や○○のような『シナジー効果』が発揮される

のように、関連用語を交えて解答することで、採点者に「経営学を深く理解している」というアピールができます。

関連用語を交えながら「自分はこれだけ経営学用語を知っています自慢」をしながら解答することが、他の受験生と差をつける方法です。

また、関連用語を文章内に入れて覚えることで、「文字数制限が無い問題」や「小論文形式の問題」の際にもバッチリ対応できます。

本番の試験で解答文字数が400字より多くても、あらかじめ関連用語を一緒に覚えておくことで、「関連用語の説明を付け足す」という方法によって柔軟に対応することができます。

「『範囲の経済』について説明しなさい」という問題で800字以上記述する必要がある場合は、暗記した「範囲の経済」の内容(400字)に加えて、「シナジー効果」の内容(400字)も書くことで、簡単に文字数の壁を克服できます。

このように、経営学用語を自分の言葉でまとめる際には、その用語に関連する他の用語も織り交ぜながら進めることを意識してみてください。

③まとめた経営学用語を「ひたすら暗記する」

キーワード集を読んで、各用語を一つずつ自分の言葉でまとめたら、あとはひたすら「まとめたものを暗記」です。

このことから目を背けてはいけません。

覚えないといけない用語の数は多い(200個程度かな)ですが、ここは辛抱強く暗記していきましょう。

自分の限られた時間の中で、かなり多くの経営学用語を覚えないといけないので、「すき間時間」を有効活用していきましょう。

私の場合、

- 電車に乗って学校に向かう時間

- 朝授業が始まるまでの時間

- (大きな声で言えませんが)編入試験とは関係なさそうな授業の合間

に、自分でまとめた経営学用語をひたすら暗記していました。

「ある程度暗記できたかな」と感じたら、実際に紙に書いて解答練習することも大切です。

頭では内容を理解しているし、覚えているはずなのに、いざ紙に書こうとすると詰まってしまうこともあります。

用語を覚える→書いて解答できるかチェック→用語を覚える→書いて解答できるかチェック

経営学部の編入試験対策はこれが全てです。

私がこの勉強法を始めた経緯

ちなみに、この勉強方法は「私が考えて始めたもの」ではありません。

これは、私が編入受験生時代に通っていた専門学校のOBがやっていた勉強方法を丸パクリしたものです。

そのOBの方は「上智大学 経済学部 経営学科」に編入学した方でした。

私自身、経営学の勉強を始めた時に

これどうやって勉強すれば良いのか分からないな…。効果的な勉強法は無いのかな。

と感じていました。

そして、実際に大学編入を成功させている経験者はどんな勉強をしていたのか調べてみたら、「そのOBの方がやっていた勉強法=今回紹介した勉強法」に行き着きました。

実際に大学編入を成功させていて、しかも上智大学に編入学しているなら「マネするしかない!」と思い、今回紹介した勉強法をひたすら信じてやっていました。

経営学用語をたくさん覚えれば編入できる!

今回は、「経営学の勉強」について悩んでいる方に向けて、実際に編入受験生の時に経営学を勉強していた私の具体的な勉強法を解説しました。

今回紹介した勉強方法を実践すれば、必ず合格できると言うつもりは全くもってありません。

人によっては効率の悪い勉強法になる可能性もあるので、そのあたりはご自身で試しながら学習してみることをおすすめします。

ただ、私は今回紹介した方法で早稲田大学と東北大学に合格できたので、ある程度効果のある方法ではないかなと思っています。

実際に、同じ勉強方法で大学編入を成功させている編入仲間もいます。

- 適切な経営学の勉強法を知りたかった!

- 経営学の勉強方法が分からなくて困ってる!

- 経験者がどんな対策をしていたのか知りたい!

と感じていた方は、ぜひ参考にしてみてください。